Last updated on Novembre 12th, 2021 at 10:04 am

Kevin Duffy ha lavorato per Marie Stopes International (che dal novembre 2020 si chiama MSI Reproductive Choices) dal marzo 2013 al febbraio 2017. Successivamente è stato ingaggiato dalla medesima azienda sino al febbraio 2019 come consulente indipendente. Cosa venda la suddetta azienda è ormai noto ai più: MSI Reproductive Choices, ex Marie Stopes International dal nome della fondatrice, la paleontologa e paleobotanica scozzese ben versata nella pratica dell’eugenetica Marie Stopes (1880-1958), vende aborti. Li pratica nelle proprie cliniche, li propaganda e li promuove in 37 Paesi del mondo.

Duffy non doveva essere esattamente un travet, per altro, se in una dichiarazione resa in qualità di testimone davanti alla Queen’s Bench Division dell’Alta Corte di giustizia britannica afferma di aver svolto inizialmente il ruolo di direttore “di zona” e di aver fornito «strategic guidance and technical support» ai dirigenti locali in dieci Paesi dell’Africa orientale e meridionale; di aver poi ricevuto l’incarico di direttore responsabile per lo sviluppo e l’applicazione del manuale delle procedure operative standard delle cliniche di MSI Reproductive Choices a livello globale; infine di aver fornito consulenza e supporto tecnico in Africa e in Asia, in 15 Paesi e in più di 100 cliniche.

Un curriculum di tutto rispetto, se così si può dire.

Le statistiche della Gran Bretagna

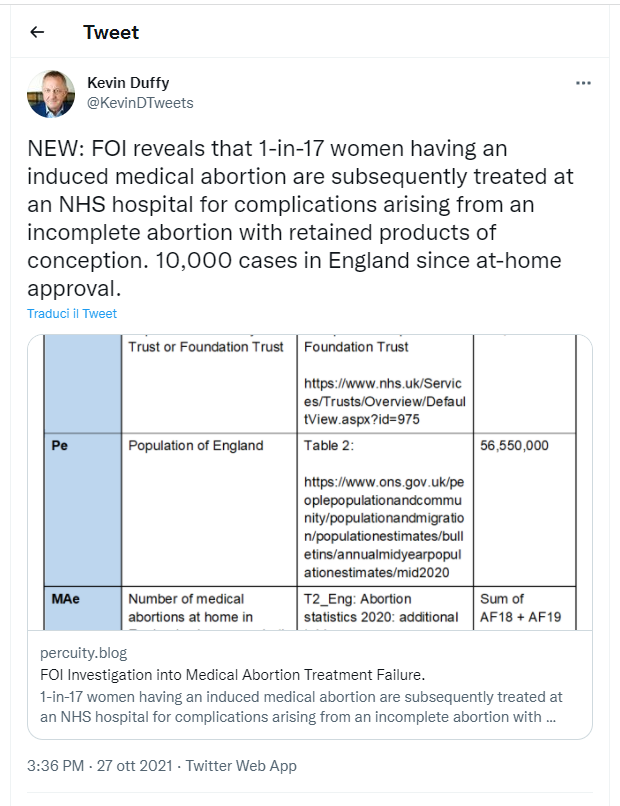

Ebbene, nei giorni scorsi Kevin Duffy ha dichiarato in un post su Twitter che quasi il 6% delle donne che nel Regno Unito si siano sottoposte ad aborto farmacologico hanno sofferto successivamente di complicanze tanto gravi da essere costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso, in prevalenza a causa dell’espulsione non completa del «prodotto del concepimento» che avevano in grembo. Del bambino, insomma, a voler chiamare le cose con il loro nome.

«iFamNews» si è occupata più di una volta della diffusione in Gran Bretagna del ricorso alla «kill pill», l’aborto chimico considerato a torto meno pericoloso e traumatico di quello ottenuto mediante intervento chirurgico, aumentata vistosamente a partire dall’inizio della pandemia da CoVid-19.

Né Duffy si è limitato a “cinguettare” sui social, ma ha prodotto sul proprio blog un rapporto esaustivo e tecnicamente approfondito della questione, sfruttando evidentemente l’expertise maturata sul campo. Chiunque può leggerlo, e i dati che ne risultano sono tutt’altro che rassicuranti, per cui a prescindere dal fatto che, come spesso abbiamo scritto su queste colonne virtuali, il piccolo comunque muore, anche le madri non se la passano troppo bene. Oltre ai numeri, casistiche e conseguenze sono riportate con precisione. Sono lì da leggere. L’aborto farmacologico fallisce, infatti, circa in 1 donna su 17 (il 5,9%, appunto).

Di nuovo, Duffy asserisce che tali dati risultano perfettamente compatibili con una ricerca prodotta da Marie Stopes Australia nel 2020, anch’essa come si può vedere facilmente reperibile sul web.

Senza neppure citare il fatto che i numeri possano essere sottostimati, poiché a quanto pare almeno alcune delle donne che si rivolgono a un pronto soccorso britannico per le complicanze di un aborto chimico affermino di aver subito piuttosto un aborto spontaneo, i numeri sono allarmanti. Altrettanto allarmante è anche un altro dato offerto da Kevin Duffy: in Inghilterra e in Galles, a partire dal momento in cui con la crisi pandemica si è favorito e poi permesso l’allargamento del ricorso all’aborto farmacologico, le chiamate d’emergenza di donne bisognose di cure urgenti a seguito dell’assunzione delle sostanze previste sono aumentate del 54%. 12mila donne sarebbero state curate negli ospedali di Inghilterra e Galles, a partire dall’introduzione dell’”aborto al telefono”, a causa delle complicanze che ne sono derivate.

I dati statunitensi

Questo quadro assai poco rassicurante si sovrappone quasi al millimetro, fatte le debite proporzioni, alla realtà degli Stati Uniti d’America.

Gynuity Health Projects (GHP), gruppo sponsorizzato sin dalle origini da note realtà cosiddette pro-choice favorevoli all’aborto, ha diffuso nella primavera scorsa un rapporto che aveva lo scopo di dimostrare compiutamente quanto la “telemedicina” fosse un toccasana e l’aborto farmacologico «direct-to-patient», addirittura senza alcuna intermediazione di personale sanitario, fosse «sicuro, efficace e ammissibile». Su 1.390 kit pronti all’uso, inviati per posta negli Stati Uniti nel periodo 2016-2020 da parte dell’organizzazione a donne intenzionate ad abortire, quasi nel 95% dei casi di coloro che hanno risposto con un feedback di quanto accaduto il kit avrebbe dato i risultati richiesti senza alcuna complicazione.

Non vi è motivo di dubitare della parola d’onore di questi signori, nevvero? Ciò significa, di contro, che nel restante 5% (almeno) le complicazioni vi sono state eccome. E ribadendo come al solito che i piccoli comunque sono morti, se il 5% di complicanze in una procedura ritenuta “di tutto riposo” sono poche, vien da aggiungere… contenti loro.

E in Italia?

In Italia i dati dicono che il numero di aborti sarebbero in calo: da più di 70mila nel 2019 a 66.638 nel 2020. Dicono anche, però, che le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) ottenute per via farmacologica siano invece in aumento, sino a 1 ogni 4 IVG totali, con disomogeneità fra Regione e Regione, ma sostanzialmente in crescita.

I dati ISTAT riferiti al 2019 parlano di 19mila 862 aborti eseguiti tramite l’assunzione di mifepristone, di prostaglandina, o di un cocktail dei due principi attivi abortivi. Se si trasferiscono in Italia i dati della Gran Bretagna o degli Stati Uniti, si parlerebbe al minimo di 993,1 donne che sarebbero ricorse alle cure urgenti di un pronto soccorso dopo averne ingerito le dosi prescritte.

Anche in questo caso, non è la prima volta che «iFamNews» evidenzia come anche questo sia un aspetto, benché certamente non il più grave né il più tragico, che l’aborto chimico porta con sé, laddove invece certa politica evidentemente è ben contenta di nascondere la polvere sotto al tappeto, spostando il focus dell’interruzione volontaria della gravidanza da un contesto pubblico e seppure disgraziatamente normato a uno spazio privato, isolato, invisibile e soprattutto silenzioso. Una donna chiusa in bagno, da sola, a chiamare l’ambulanza con il cellulare.

Commenti su questo articolo