Last updated on Febbraio 15th, 2021 at 04:51 am

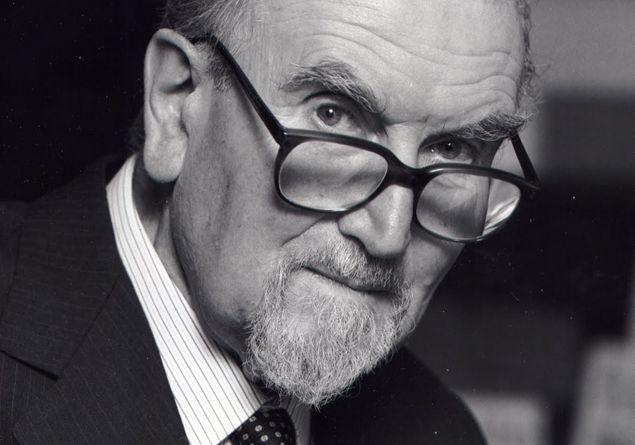

21-01-2021. Certamente la realtà racchiude un fascino misterioso, da cui talvolta è bello lasciarsi docilmente stuzzicare. Cento anni fa come oggi, il 21-01-1921, nasceva, a Besana in Brianza, lo scrittore e saggista Eugenio Corti.

Ben altri che il sottoscritto lo stanno ricordando in queste ore con dovizia di particolari e con la devozione che egli merita. Io, se non mi fosse stato domandato con delicata insistenza, non ne avrei scritto. Non lo avrei fatto perché sono tra chi ha avuto la benedizione di conoscere Corti di persona, di godere della sua conversazione, della sua amabilità, della sua cultura, del suo giudizio, e tutto ciò un po’ mi frena. Temo infatti di entrare con il piede sbagliato in un territorio “sacro”, insomma di strafare, di uscire dal seminato.

Conobbi Corti che ero giovane, di età, ma non solo. Corti ebbe la voglia e l’amore di incidere sulla prima pagina della mia copia de Il cavallo rosso, il suo capolavoro letterario, parole che mi hanno sempre fatto tremare i polsi, poche parole precise che ho sempre interpretato come una chiamata a darmi completamente per difendere madonna Verità dagli attacchi incrociati delle sette teste del drago.

«Maestro» è una parola che sprechiamo. Ne abusiamo quando non sappiamo come continuare. Una parola usurata, cioè, come la definerebbe Ezra Pound (1885-1972), autore amato con trasporto dall’editore di Corti, Cesare Cavalleri, direttore delle Edizioni Ares. Non nel caso però di Corti.

Maestro è colui che apre strade e costruisce ponti, redarguisce consolando, ispira ed esplora, e soprattutto sta sempre un passo avanti a noi. Sono pochi i maestri, e normalmente si impara a capire che lo sono solo dopo, con il senno di poi. Corti è stato un maestro.

È sufficiente riaprire le pagine di uno dei suoi numerosi libri per apprezzarne la capacità intuitiva (cioè di leggere oltre la superficie delle cose), la potenza dello sguardo sintetico e soprattutto il talento nel ritrarre la realtà, di essa restituendo vitalità e desolazioni, eccellenze e meschinità. Basta risfogliare le pagine della sua saggistica per rendersi conto di come Corti sapesse, da non esperto qual era (ma Dio ci liberi dagli esperti), far parlare, persino far cantare, la cronaca quotidiana: la politica, il dato economico, il fenomeno di costume. Ma non è per questo, o almeno non è primariamente solo per questo, che Corti è stato un maestro.

Scrivere è difficile. Scrivere bene, peggio. Corti lo sapeva bene, e ogni tanto lo lasciava trapelare fra le parole. Scrivere bene non nel senso di scrivere corretto, bensì di scrivere sul serio.

Scrivere è dar voce all’oracolo che ci scalpita nel cuore dalla smania di gridare sui tetti la verità delle cose. Scrivere è parlare, dunque arte umana per eccellenza. Ed è arte divina perché eco umana del Verbo che sta prima del tempo e dopo il tempo, dentro il tempo e mai solo del tempo. Ma quell’oracolo insopprimibile lotta costantemente con la strutturale limitatezza dell’uomo, con la difficoltà di essere uomini, con il dolore del vivere, e così è difficile. Corti ha combattuto questa battaglia ed è maestro perché è riuscito a sprazzi (l’uomo può infatti farlo solo rapsodicamente) a coronarsi dell’alloro di atleta della vita: ha scritto sul serio, da testimone, cioè da μάρτυς, martire.

Ho imparato a vedere, a leggere Corti così. Non solo Corti, sì: ma è qui che i maestri mi riappaiono in spirito, seduti in quel circolo tutt’attorno che solo io riesco a vedere. Non so se vedere Corti così sia filologicamente corretto. Forse gli specialisti inorridiranno, ma m’interessa poco. Corti lo porto nel cuore come l’uomo per il quale la naturale e difficile arte umana e in ciò divina del dire, ovvero dello scrivere, ovvero del cantare res gestae attorno al fuoco per scaldare il giovane cuore agli eroi di domani, non avrebbe potuto non rivelarsi, non avrebbe potuto che sgorgare dal profondo. Ha studiato Giurisprudenza, Corti, e inseguendo l’oracolo è divenuto una penna straordinaria.

In cosa straordinaria? Nella sua naturale grazia del vivere, per rubare e rubarmi una frase di altri che amo portarmi addietro per insignirne i miei maestri, dunque del raccontare la storia di cui è stato martyr, cioè testimone. Corti è stato un testimone perché ha trovato un linguaggio adatto a raccontare, cioè a continuare, a consegnare, a perpetuare. Addirittura a educare.

Corti ha per una vita intera, benché in forme diverse (o forse solo apparentemente tali), raccontato, solo raccontato. Testimoniato. Raccontato e testimoniato la vita decentemente, almeno questo, a misura di uomo, e, a Dio piacendo, un po’ secondo il piano di Dio: quella data troppo spesso per scontata quando ne godiamo e non vi diamo peso, rimpianta amaramente quando le sette teste del drago la bruciano. Un mondo in cui l’uomo possa essere se stesso diventando ciò che Dio vuole egli possa essere, secondo quell’idea di normalità, cioè di norma naturale, di cui oggi si contesta persino la legittimità semantica e che invece è il vero traguardo dell’esistenza.

Mi ha sempre impressionato, anzi marcato a fuoco un neologismo di Corti: «imbestiamento nuovo». Corti lo usava, anzi lo cavava al momento appropriato quasi vomitandolo da sé per descrivere lo scempio, quasi tutte le parole possibili, usurate tutte, non fossero più sufficienti. Lo contrastava alla sua terra che lo aveva sì plasmato e fatto, ma che pure diventava altro: non l’Arcadia o lo Shangri-La, bensì il castello di sir Edward Coke (1552-1634), la Contea. Era la sua Brianza. La chiamava «Vandea lombarda». Era il linguaggio adatto anzitutto al reale che questo testimone del tempo e dell’oltre ha trovato per raccontare la grande battaglia fra la città del diavolo e la Città di Dio. Cento di questi cent’anni, mastro Eugenio.

Commenti su questo articolo