Last updated on Giugno 16th, 2020 at 03:32 am

Come finisce la libertà della scienza? Sacrificata sull’altare del transgenderismo. La vicenda è questa: l’ex studentessa della Johns Hopkins University di Washington, indicata con lo pseudonimo «Henry» (biologicamente in possesso di cromosomi XX), dopo avere adottato una identità di genere maschile, accusa due psichiatri del servizio sanitario universitario di discriminazione, sporgendo reclamo all’Office of Institutional Ethics dell’Università (OIE). Nello specifico l’accusa è di aver tentato di curarne “disturbi dell’umore” (presentatisi inizialmente come dolori addominali, cui il medico di base aveva indicato una causa psicosomatica, ma successivamente ricondotti all’endometriosi di cui «Henry» soffriva) «non affermando la sua nuova identità di genere in modo soddisfacente e prescrivendo farmaci inappropriati per le sue condizioni».

In particolare uno dei due professionisti sarebbe colpevole di aver sottolineato che l’isterectomia, programmata come cura per l’endometriosi, sarebbe potuta diventare motivo di rimpianto, a causa della irreversibilità dell’intervento. Una eccessiva mancanza di tatto, insomma, ricordare a una donna che in quel momento “si sente uomo” che farsi estirpare l’utero dal grembo per eliminare un disturbo, curabile per altro con tecniche meno invasive, la priverà per sempre della possibilità di concepire e di generare, se mai le capitasse di cambiare idea.

Nonostante ciò, compiute le indagini del caso, l’Università decide che anche secondo lo standard più favorevole per il denunciante, cioè secondo la «preponderanza di prove» il reclamo non ha motivo di essere accettato. I due psichiatri non hanno colpe.

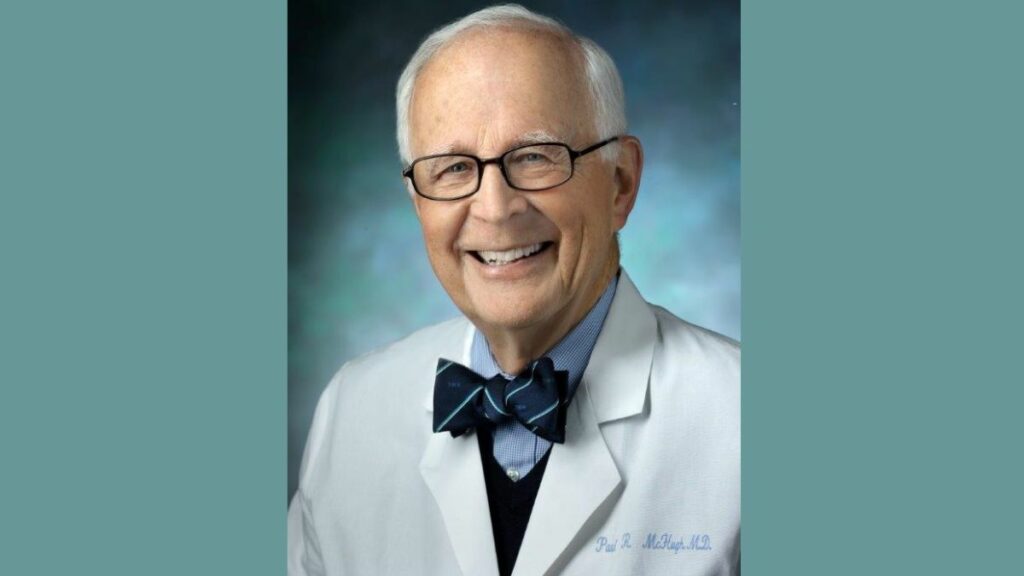

Ma «Henry» non è soddisfatta e decide di continuare la battaglia, affermando che entrambi i clinici siano stati influenzati negativamente dai pregiudizi loro trasmessi durante il tirocinio svolto sotto la direzione del professor Paul McHugh, capo del Dipartimento di Psichiatria dell’università dal 1975 al 2001. La storia compare, il 5 maggio scorso, sulla newsletter dell’Università, con un lunghissimo resoconto che dimostra come la lamentela di «Henry» abbia a che fare con «uno dei punti più sensibili delle nostre guerre culturali contemporanee».

Il professor McHugh è il vero colpevole: negherebbe persino la liposuzione a un anoressico

Chi è, infatti, il professor McHugh? Si tratta di un medico, sulla soglia dei novant’anni, con «una storia di quattro decadi di forte – e ben argomentato – scetticismo nei confronti dei percorsi di trattamento sempre più accettati per la disforia di genere». Nel 1979 ha supervisionato la cessazione degli interventi chirurgici transgender nel Johns Hopkins Hospital, ripresi però poi nel 2017, «sulla base del fatto che non vi era alcuna prova che la rimozione chirurgica o l’alterazione dei tessuti sani migliorasse il benessere psicologico dei pazienti che lo subivano». Non, dunque, perché eticamente inaccettabili. Non per una presa di posizione filosofica o ideologica (nemmeno in ipotesi “religiosa”) precedente, ma sulla base di decenni di studi e di esperienza in materia, che dimostrano – secondo il professor McHugh – come gli interventi chirurgici per la “transizione sessuale” non giovino al benessere dei pazienti.

Una posizione scientifica, questa, non del tutto priva di testimonianze eclatanti, per altro. Il miglior trattamento per la disforia di genere, sostiene McHugh, è quello di «aiutare i pazienti a riallineare la propria comprensione di sé con la realtà immutabile del loro sesso corporeo». La chirurgia su un individuo con disforia di genere sarebbe come la liposuzione sul corpo di un paziente anoressico: laddove è la mente ad avere un problema, intervenire su un corpo sano pare, quantomeno, controproducente.

Ed ecco il paradosso: l’Università ha realmente condotto una inchiesta per verificare il “fattore McHugh” nelle opinioni dei due professionisti denunciati da «Henry», giungendo però alla conclusione che non ci fossero “prove preponderanti” che le opinioni di McHugh fossero condivise o avessero influenzato il comportamento dei medici.

Ma veramente sarebbe un reato contro le politiche antidiscriminazione per uno psichiatra condividere l’opinione di Paul McHugh? La risposta a questa domanda pone una questione capitale, perché se così fosse, sarebbe definitivamente stabilita la fine di qualsivoglia libertà per la medicina, e per la scienza tutta. Infatti, come afferma McHugh, «molte persone sono a disagio con le opinioni che i medici danno loro. Il compito del medico è aiutarli a capire perché la risposta è a loro vantaggio». Questo dovrebbe valere sempre: l’opinione del medico dovrebbe essere formata, in scienza e in coscienza, sulla base delle condizioni cliniche del paziente e dei propri studi e della propria esperienza a riguardo in vista del benessere del paziente. Cioè della condizione migliore per lui.

La comunità LGBT+, ora, tramite «Henry», sta lanciando invece un segnale ben preciso a tutti i professionisti della salute mentale e medica: l’ideologia del transgenderismo non accetta alcun dissenso. Qualsiasi consiglio medico a pazienti che presentino disforia di genere può comportare il rischio di essere accusati di violazione dei “diritti civili” del paziente, anche se si trattasse del giudizio più sano ed etico secondo l’esperienza del professionista.

C’è in gioco la Corte Suprema

Non è un caso che la denuncia sia stata rivolta al professore McHugh, recentemente intervenuto nell’ambito di un caso attualmente pendente alla Corte Suprema federale degli Stati Uniti d’America (Harris Funeral Homes v. Equal Employment Opportunity Commission) per le pari opportunità di lavoro, riguardante le “discriminazioni basate sul sesso”. L’American Medical Association e l’American Psychiatric Association sostengono, secondo una lettura “creativa” del diritto statunitense, che, quando si proibisce la discriminazione basata sul sesso, si fa riferimento alla discriminazione in base non all’identità sessuale dell’individuo, ma sulla base dell’identità di genere che l’individuo dichiara di avere, indipendentemente dal sesso biologico. Sarebbe perciò semplicemente discriminatorio negare «i trattamenti progressivamente più intrusivi di transizione sociale, terapia ormonale e intervento chirurgico per conformare il corpo all’idea di genere assunta dalla mente del paziente» (e le assicurazioni sarebbero costrette a finanziare tali trattamenti e interventi, per non essere “discriminatorie”). Se questa follia dovesse essere affermata dalla Corte Suprema, ci si troverebbe di fronte a un nuovo regime di oppressione, dove qualsiasi seria ricerca scientifica sarebbe negata, eliminando all’origine qualsiasi possibilità di reale dibattito.